为了钱,他差点杀死父亲——“双重洗脑”,为何如此可怕?

我们来做一个游戏,看看你会不会变成魔鬼,杀死父亲?

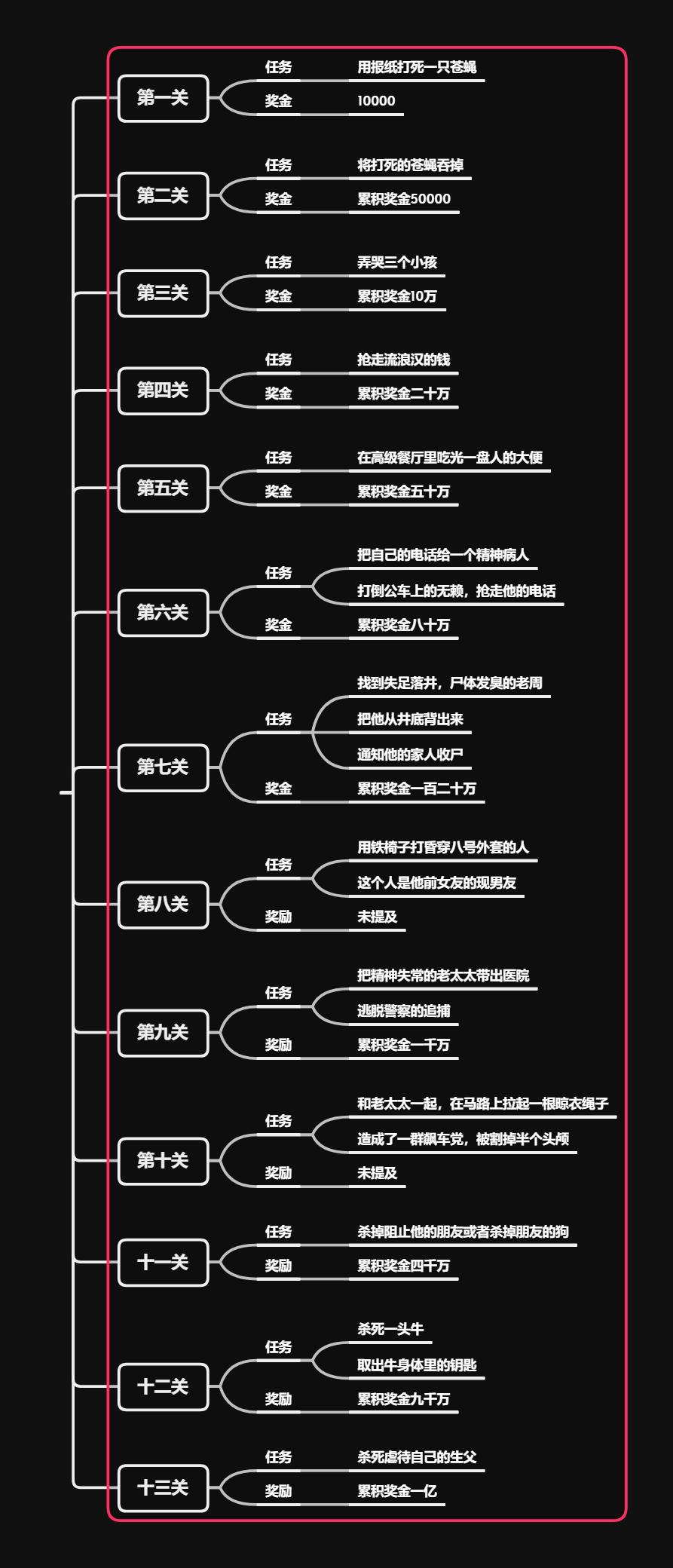

假如你现在失业了,没有存款,还需要替亲人交一笔学费或者医药费。焦虑、无助、没有希望,此时出现一个神秘人,他说,“拿起你身边的报纸,拍死一只苍蝇,你就能拿到10000元。” 你会这么做吗?

如果你的答案是会,那么恭喜你,你上钩了,你的良知会逐渐丧失,你离杀死自己的挚爱亲朋,就只有12步的距离了。

电影《13骇人游戏》就讲述了这样一个考验人性的故事,主角阿奇为了在游戏中获得奖金,不惜牺牲朋友、家庭甚至生命。

阿奇本来是个小职员,面临失业,还要帮弟弟出学费。就在他走投无路之际,收到了一个神秘电话,只要参与一个名为《13》的游戏,完成13个任务,就能拿走一亿泰铢。一亿泰铢啊,这可是他一辈子都赚不到的钱,绝望中的他抱着试一试的想法,参加了。

在游戏过程中他不断突破自己的底线,吃苍蝇、吃X、和乞丐抢钱、打伤别人、甚至制造了一起集体杀人事件。最后一关,他的任务是杀死父亲。此时,他犹豫了,良知唤醒了他,本以为故事到这里结束了。谁知传奇sf,他的父亲也是游戏玩家,毫不犹豫地杀了他。

为什么本来善良软弱的阿奇会性情大变,不断作恶?其实不是他坏,不是他缺乏道德。只是这个游戏巧妙的利用了心理学中的“双重洗脑”,让人不断沉迷。其实,生活中的我们也经常遇到“双重洗脑”的场景,只是没有这么残酷。

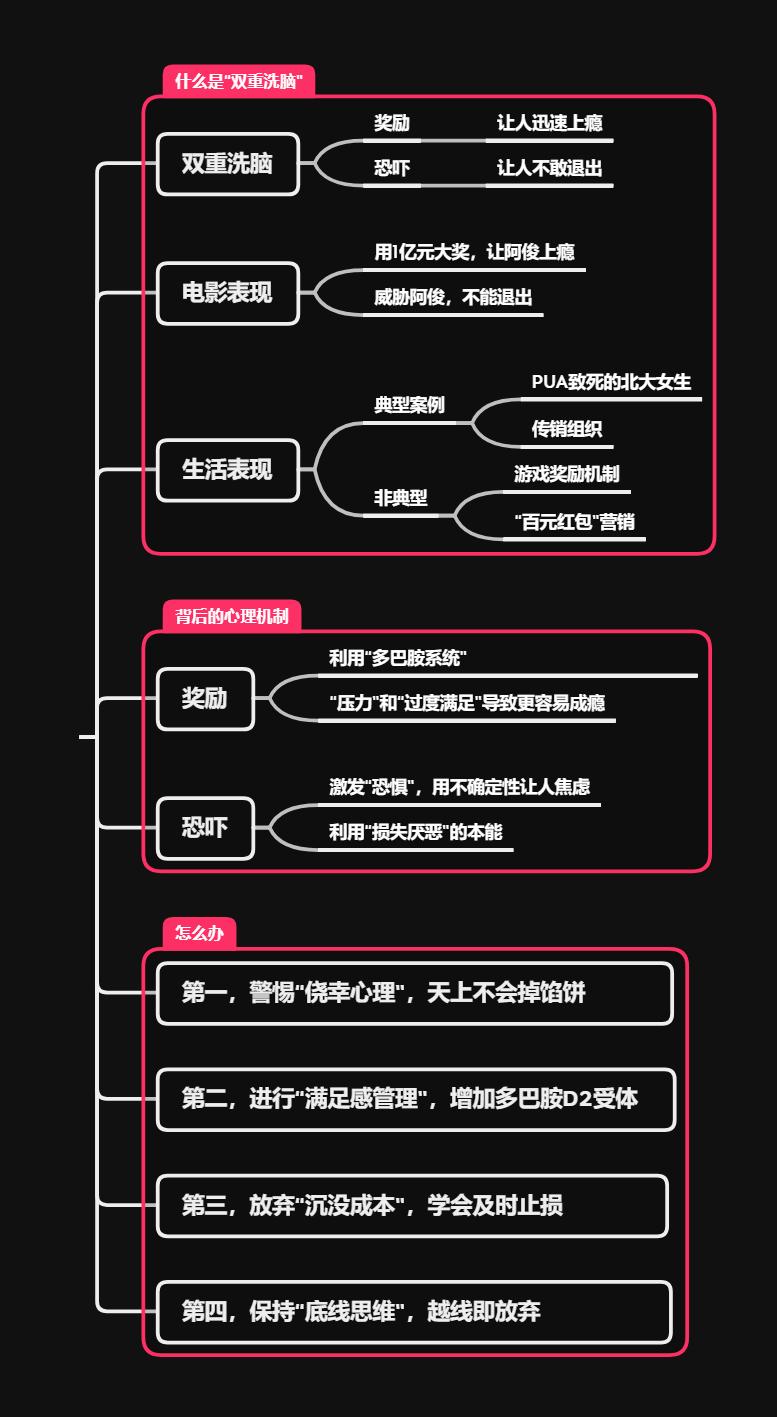

“双重洗脑”是什么?它是如何影响我们的?在第一部分,我将以阿奇所玩的游戏《13》为例,进行详细阐述;在第二部分,我将结合“上瘾机制”和“损失厌恶”,谈谈“双重洗脑”的心理机制;文章最后,我将结合《13骇人游戏》谈谈生活中的我们该如何避免“双重洗脑”。

本文框架

01 让阿奇丧失人性的“双重洗脑”是什么?它在《13》游戏中是如何表现的?

“双重洗脑”是风靡日本的“戒瘾斗士”——矶村毅提出的概念,顾名思义,洗脑要洗两重,第一重“奖励”,第二重“恐吓”。也就是说,通过“奖励”让人迅速上瘾,通过“恐吓”让人欲罢不能。

以邪教组织为例,新人进入组织后,首先会得到“奖励”:物质得到钱、好吃好喝;精神上得到无微不至的关怀。通过这种方式,新人会迅速信任教主和其他成员。取得新人的信任后,就开始了第二重洗脑——“恐吓”,也就是威胁,如果你不这样的话,会遇到灾祸;如果你退出的话,我们就杀人灭口。

通过这种“奖励”加“恐吓”,可以让人处在一种害怕之中,在这种恐惧里,人就会把邪教当成最后一根救命稻草。然后,新人就逐渐变为旧人,越来越相信,越来越沉迷。

别以为“双重洗脑”离自己很远,生活中这样的故事也屡见不鲜。去年被PUA致死的北大女生、前不久让人倾家荡产的“抢红包骗局”、层出不穷的传销套路……更为普遍的是“双重洗脑”的变形,也就是去掉恐吓,只留奖励。比如,游戏中的奖励机制、“百元红包”的营销手段。这些都是利用“双重洗脑”,抓住人性,从而让人无法自拔。

“双重洗脑”,它本身没有好坏之分,把它用到了正途上,它就是利人利己的工具,比如,支付宝的蚂蚁森林、各种背单词软件的奖励机制;把它用到了歪门邪道上,它就是害人的工具。

那么,在《13骇人游戏》中,“双重洗脑”是如何设计的呢?

正是“奖励”和“恐吓”的结合,让本来软弱的阿奇一步一步突破底线,吃shi、给人收尸、和精神病人合谋杀死十几人,甚至最后差点杀死父亲。其实,他并非是十恶不赦的坏人,只是因为绝望之中上了贼船,然后在“双重洗脑”的推动下,一步一步变为魔鬼。

如果是你阿奇,会在哪一关退出,评论区见

“双重洗脑”有着强大的影响力,一旦开始,就很难退出。对于这些陷阱,我们最简单的应对方法就是,看透它,警惕它。所以,了解“双重洗脑”以及它的运作机制就显得尤为重要了。

02 为什么“双重洗脑”如此有效?从“上瘾机制”和“损失厌恶”看《13骇人游戏》让人沉迷的深层次原因。

“双重洗脑”的奖励之所以有效,是因为利用了人类的上瘾机制:

多巴胺系统:当我们做了任何有利于生存、有快感的事情,大脑就会分泌多巴胺,让人愉快。这种感觉会驱动我们下次做同样的事情。

当然,只分泌多巴胺还是不够的。大脑中还有一种接收多巴胺的东西,叫“多巴胺D2受体”。打个比方,你对一个人说话,声音越大,他听得越清楚。但是如果,他的耳朵不灵敏,接受不到你的信息,你说再多话,声音再大都没用。“多巴胺”和“多巴胺D2受体”就像“声音”和“耳朵”的关系。受体越多,需要的多巴胺就越少,就越不容易上瘾。

有研究发现,压力和过度满足会造成D2受体的减少。也就是说,巨大的生活压力使得阿奇的受体本来就少,更容易成瘾;他进行游戏的时候,又不停地过度满足,造成受体更少。当D2减少的时候,他为了获得同样的快感,就需要更多的奖励。

多巴胺大脑

在压力和绝望下,他更容易开始这个游戏。第一次完成任务,得到10000泰铢,让他兴奋,过度满足,D2受体开始减少;之后10000泰铢就不能让他满足了,需要5万、10万、甚至于最后的1亿……这就像一个恶性循环:满足一次,D2减少,下一次就需要更多钱才能获得满足。在这个恶性循环中,阿奇便越陷越深。

“双重洗脑”的“恐吓”则是利用了人在恐惧中的无助感,以及人类的“损失厌恶”。无助感很容易理解,越害怕越容易依赖他人,阿奇就是在无助之中参加游戏,信任幕后黑手。我重点解释一下“损失厌恶”,它指的是当我们面对同样数量的收益和损失时,我们认为损失更令我们难以忍受。

举个例子,比如你现在捡到了10万元,想拿这个钱大吃一顿;结果刚到饭店,忽然发现钱是假的。本来这是一件没有损失的事,但是你的心情还是会久久不能平复,还是会觉得难受。

这其实是人类的本能。想象一下,对于我们的祖先来说,多打一只鹿,只会让自己吃得更饱;但如果失去一只鹿,一无所获,那就面临饿死的风险。我们的获得和失去是不对称的,获得只会让我们开心,失去却会让我们死亡。在长期的进化中,我们保留了对于失去的恐惧。

具体到电影中,游戏有一条规则:一旦退出,一无所获,之前的奖金都拿不到。这条规则就充分利用了“损失厌恶”。阿奇本来没有这个钱还好,自己通过努力获得了这些钱,心里已经认定这些钱是自己的。如果游戏失败,一无所获,这会给他带来巨大的痛苦。所以,当他开始付出时,当他认定自己能拿到奖励时,他的“损失厌恶”就使得他永远不会退出。如果不是最后朋友的阻止,让他有一丝清醒,他一定会杀死父亲。

人类具有两种本能,一是对于奖励的不满足,总是希望获得更多,二是对于失去的恐惧,总是无法放手。“双重洗脑”就利用了这两种本能,让人防不胜防,一旦入局,就是深渊。

03 “双重洗脑”无处不在,四大方法帮你小心防范。

生活中这样的例子也很多,PUA、家暴、传销……更普遍的是“双重洗脑”的变式,也就是各种营销套路。因为法律和道德的约束,生活中的“洗脑”总是隐蔽的、温和的、有底线的。对此,给大家提供四个方法,保驾护航。

第一,警惕“侥幸心理”,天上不会掉馅饼。

“双重洗脑”都有极低的准入门槛和极高的收益。在影片中,阿奇面对的第一关就是拍死一只苍蝇,拿走10000铢。低投入高回报,让人觉得试一试损失也不大,万一成了呢?

生活中类似的套路都是靠这招,比如那个让人倾家荡产的抢红包骗局。进入无门槛,加群就好了,刚开始的投入只有十几元,损失得起。然后一旦入局,就会越陷越深。

鉴于此,我们应该摒弃“侥幸心理”,我们不特殊,不是天选之人,没那么多好运气。当面对一些看起来像是天上掉馅饼的好事时,我们应该多留个心眼,多一丝警觉。

第二,进行“满足感管理”,增加多巴胺D2受体。

专栏作家万维钢曾经说过一个概念:“满足感管理”,也就是不让自己轻易满足,讲究适可而止。前面提到了奖励有效的重要机制就是:过度满足会造成多巴胺D2受体减少,更易成瘾。所以,进行“满足感管理”,就是一种有效的对抗“双重洗脑”的方式。

北宋著名文学家范仲淹有个“划粥断齑”的故事。他因家境贫寒,每晚用糙米给自己煮一盆稀饭,第二天凝固后,用刀划成四块,早晚各吃两块,没有菜就切一些腌菜下饭。范仲淹的同学看他生活艰苦,就送给他一些大鱼大肉。范仲淹宁可把这些东西放坏了,也不吃。他说:“如果我吃了这些美味佳肴,就难以忍受艰苦生活了。”现在看这个故事,顿时觉得,范仲淹就是一个很会进行“满足感管理”的人。

我们生活中一个物质极大丰富的时代,充满了自由感。吃喝玩乐,各种欲望都很容易得到满足,而且是过度满足。这种过度满足会让我们的D2受体越来越少,越来越容易成瘾。所以学会“满足感管理”,更是一件极为重要的事情了。

第三,放弃“沉没成本”,学会及时止损。

行为经济学中有个“沉没成本”概念,意思是不要在意那些已经投入的无法收回的成本,也就是俗话说的“不为打翻的牛奶哭泣”。我们前面提到了人类具有“损失厌恶”的本能,这会使得我们特别在意之前的投入,也就是特别关注沉没成本。为了与本能对抗,我们需要学会放弃“沉没成本”。

以阿奇的故事为例,他刚开始的投入:打苍蝇、吃苍蝇、欺负幼儿园的小朋友。这些举动都是投入的成本,无法收回。一旦放弃,这些努力就白费了,为了不让努力白费,只能继续这场游戏。

生活中这样的例子也很多,比如有的情侣明明已经不适合继续在一起了,但就是舍不得之前投入的时间、精力、金钱,然后彼此折磨。

所以,作为一个理性人,我们需要经常提醒自己“不为打翻的牛奶哭泣”传奇私服,不要在意沉没成本。只有敢于放弃“沉没成本”的人,才能克制住自己的损失厌恶,不被人套路。

第四,保持“底线思维”,越线即放弃。

金融投资领域有一条投资原则,底线思维。意思是,无论投资什么,在开始之前都要为自己的投入设置一条底线,不超过底线可以接受;当超过底线时,无论已经投入了多少,都要立马放弃。我们可以把这种思维方式迁移到各种领域,无论做什么,都保留一条底线,不越雷池半步。

如果影片中的阿奇有一条道德底线:不以伤害他人为代价,给自己牟利。当游戏进展到第三关,欺负幼儿园的小朋友时,他的良心就会提醒他,你要越线了。如果他的底线是不杀人,当他挂起“晾衣绳”造成十几人死亡之前,他就能提醒自己快越线了。这种底线可以给我们一种警醒,不越雷池。

在现实生活中,如果那些为了爱情不顾一切,乃至于忍受家暴的人,能有底线思维,就会在男朋友第一次打她时,果断分手,放弃这个烂人。

无论感情还是投资,我们都需要保有一条底线。当发觉正在发生的事情在接近自己的底线时,就要保持警惕了,当这件事超越自己的底线时,就要果断放弃了。只有如此,才不至被骗到一无所有。

写在最后

“双重洗脑”并不遥远,就在我们身边,家庭暴力、营销设计。它有两个关键,一个是表面上的“奖励”,二是内在的“恐吓”。当我们进入“双重洗脑”的游戏时,就极难逃脱了,因为它利用的是人类的本能。

应对“双重洗脑”,我们也不是无能为力。四个策略保你平安:警惕“侥幸心理”、进行“满足感管理”、放弃“沉没成本”、保持“底线思维”。

参考资料

矶村毅《二重洗脑》

丹尼尔·卡尼曼《思考快与慢》

万维钢《精英日课》

霍华德·马克斯《投资最重要的事》